1/ chevalerie, part 1

| série: | Armes et Costumes |

| dessinateur / scénariste: | Funcken Fred et Liliane |

| éditeur: | Casterman EO 1977 |

| genre: | Moyen-Age |

| classement: | biblio131 |

| date: | 1977 |

| format: | Cartonné |

| état: | TBE |

| valeur: | 100 € |

| critère: | *** |

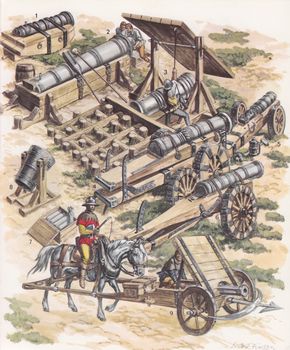

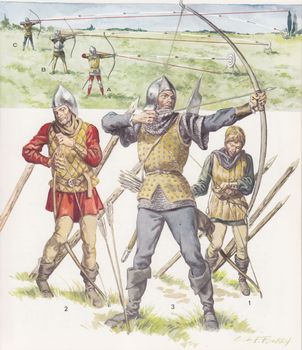

| remarques: | titre complet: costumes, armures et armes au temps de la chevalerie, part 1, du 8ème au 15ème siècle prologue: documentation tirée de vieux ouvrages tel que - dictionnaire d'architecture by Viollet-le-Duc - costumes by Hottenroth - guide des amateurs d'armes by Demmin les sources: - l'anglais Samuel Meyrick (line of kings, 1800) - Lacombe (armes et armures) - Ritter (châteaux, donjons et places fortes) - Maindron (armes anciennes) toutefois beaucoup d'erreurs surtout de datation illustrations: - troupes carolingiennes (Charlemagne) et capétiennes - l'armure au XIème siècle - la maille (cotte d'arme) première partie: mailles et casques a) la broigne = vêtement militaire (armure) aa) broigne simple = avec mailles pleines bb) broigne treslie (cotte de maille) = avec mailles annulaires en fer entrelacées (broigne plus légère mais plus coûteuse) >> p. 26 source intéressante: la tapisserie de Bayeux b) le heaume et son évolution jusqu'à sa disparition an XVème siècle, de l'allemand "Helm", posé le plus souvent sur un petit casque (bacinet) reposant lui-même sur le haubert = chaperon couvrant la tête et les épaules genres et variations: aa) le bacinet utilisé en complément au heaume ou en défense complète avec visière mobile, de différentes formes dont celle dite du "museau à chien" bb) l'armet (ou grand bacinet) = petit heaume, succéda au bacinet avec le mézail (pour la vision) et la bavière (pour le menton et la gorge) cc) la salade,** de l'allemand "Schale", ne protégeait pas toujours suffisamment les joues et la nuque, à l'allemande avec couvre-nuque dd) la barbute, ** appelée aussi salade italienne, variation de la salade, surtout utilisée en Italie ee) le chapel de fer, ** = chapeau d'armes à bords larges faisant office de bouclier, efficace contre les attaques de haut en bas par les cavaliers ** surtout utilisés par les fantassins >> p. 42 description d'une armure allemande au XVème siècle, une merveille de composition, construite sur mesure, pesant env. 25 kg deuxième partie: châteaux forts et artillerie le donjon apparait au Xème siècle comme premier château (le donjon désigne tout d'abord la motte qui portait la tour), le donjon était entouré d'une palissade appelée plessis ou haie au XIème siècle apparurent les premiers vrais châteaux avec le donjon comme forteresse militaire et le logis du seigneur (Carcassonne en sera le véritable archétype et le château de Coucy, détruit en 1917, le modèle du château au XIIème siècle) >> p. 46/47 description d'un château fort et de quelques donjons n.b. les escaliers en spirale tournaient la plupart du temps dans le sens des aiguilles d'une montre pour permettre une meilleure défense A) ouvrages défensifs pont-levis, mâchicoulis, créneaux, archères, volets, meurtrières le hourdage (perfectionnement des mâchicoulis), fixe ou démontable, en bois ou en pierre, monté en surplomb sur les tours et/ou murailles pour une meilleure défense B) machines de siège - le grand trébuchet = énorme fronde - la grande arbalète avec son épieu de 5 m de long = garrot - le mangonneau = catapulte géante ou perrière, pour lancer des boulets, des matières incendiaires et autres projectiles de différentes sortes dont le scorpion (moins puissant mais plus léger et plus facile à monter sur place) C) la poliorcétique = l'art des sièges jusqu'au XVème siècle, la défense reste supérieure à l'attaque et ce ne sera qu'avec l'artillerie que la défense s'inclinera devant l'attaque les techniques de sape et de mine (devenue plus efficace avec l'apparition de la poudre à canon) ainsi que les engins balistiques et l'artillerie aa) la sape consistait à creuser à la base des murailles pour y percer une brèche ou pour faire effondrer la muraille en y allumant des bûchers on la pratiquait aussi avec le bélier dont le mouvement de balancier était redoutable ou avec le trépan = genre de vis pour perforer la muraille bb) la mine = même tactique que la sape, mais la mine s'effectuait en profondeur et restait souvent ignorée par l'assiégé, arrivé sous la muraille, on brûlait les étaux et la muraille s'effondrait en comblant par la même occasion le fossé avec la mine, on pouvait aussi faire irruption à l'intérieur du château pour détecter les mines, l'assiégé surveillait un baquet rempli d'eau, l'activité des mineurs faisait rider l'eau à la surface >> p. 62/63 le siège d'un château - l'approche vers la muraille du château se faisait à l'aide de "chats" = galerie couverte protégeant les sapeurs - l'assaut par escalade avec échelle dit échelade - le corbeau de rempart = crochet pour renverser les échelles et détruire les béliers - la tour d'assaut dite beffroi cc) les engins balistiques catapulte, trébuchet = fronde géante appelée aussi perrière, le ribaudequin = genre de char d'assaut, la baliste dd) l'artillerie (grâce à la poudre à canon, poudre explosive) 1) - canon à main = genre de tube manié par un fantassin - canon à main à serpentin = genre de bazooka - couleuvrine - canon-orgue à 10 tubes 2) serpentin et couleuvrine = ancêtre de l'arquebuse, certains déjà munis d'une détente à ressort 3) canon (première utilisation vers 1326) - bombarde en fer forgé à tourillons, d'après la version de Marco Polo = genre de mortier - veuglaire = canon allongé - bombarde sur affût-caisse avec poudre d'amorce - bombarde sur affût à roue - bombardes géantes (appelé Mons Meg en Angleterre) avec des boulets d'acier de 50 à 350 kg il existait aussi certains mortiers de la taille d'un homme debout tirant des boulets de 700 kg >> p. 75 la fabrication des fûts de canon qui pouvaient être démontés pour faciliter le transport troisième partie: tournois et blasons de la chevalerie Charlemagne avec ses paladins (officiers du palais) créa la chevalerie avec le seigneur (senior) et ses vassaux (vassi) ce qui conduisit au régime féodal avec le seigneur possesseur d'un fief (terre) et qui ne devait obéissance qu'à son seul suzerain, mais la véritable chevalerie était la chevalerie d'affiliation = l'ordre sacramental et ne devait pas être confondue avec la chevalerie féodale l'église voulut humaniser la guerre (trêve de Dieu le dimanche) et en bénissant les expéditions contre les infidèles (croisades), elle offrait une soupape au besoin d'actions des chevaliers, mais à côté de la chevalerie d'affiliation indépendante avec ses nombreux ordres (templier, teutonique, saint-sépulcre, etc) se développa le caractère héréditaire de la chevalerie fieffée au XIIème siècle qui créa son propre ordre, tel l'ordre de la Toison d'or, créé en 1429 par Philippe le Bon, duc de Bourgogne et père de Charles le Téméraire >> p. 79 les croix: croix rouge pour les français, croix noire pour les allemands, croix blanche pour les anglais, croix verte pour les flamands, croix jaune pour les italiens >> p. 83 la bataille de Woeringen (1288) entre Jean Ier de Brabant et Siegfried de Westeburg, archevêque de Cologne, pour le domaine du Limbourg, gagnée par Jean Ier l'adoubement = cérémonie lors de la nomination d'un chevalier avec la collée (2 ou 3 coups de plat d'épée sur l'épaule) la dégradation = cérémonie inverse (chevalier accusé de crime) l'apparition des armes à feu fit lentement disparaître les chevaliers au profit des fantassins A) structures militaires et leurs enseignes 1) la lance = unité tactique (env. 30 chevaliers), plusieurs lances = une bannière, plusieurs bannières = une bataille (env. 1000 chevaliers) l'ost = armée royale (service militaire dû au suzerain) 2) hiérarchie des chevaliers - le banneret, chevalier commandeur portant haubert et double cotte de mailles - chevalier bachelier servant sous la bannière du chevalier - bachelier = aspirant chevalier - écuyer = compagnon du chevalier - page = serviteur du chevalier n.b. cent lances formaient une compagnie commandée par un capitaine ou conducteur ou condottieri 3) enseignes - le pennon ou fanon (de l'allemand Fahne) garnissait la lance du chevalier - la bannière (de forme carrée) distinguait le banneret - l'oriflamme ou bannière royale (en soie rouge fixée à une hampe dorée) >> p. 91 étendards et oriflammes B) le cheval et la lance aa) le destrier = cheval de guerre, le palefroi = cheval de joute et de parade, les chevaliers ne montaient toutefois que des chevaux mâles bb) la lance = arme d'hast (arme dont le fer est monté sur la hampe) = arme essentielle pour le chevalier, la lance pouvait mesurer jusqu'à 5.- m de long C) joutes et tournois la joute = combat à la lance entre deux cavaliers et au XVème siècle, la joute était devenue un véritable sport, les joutes précédaient ou cloturaient les tournois le tournoi = fête guerrière était un affrontement brutal entre deux partis ou tournoyeurs (appelant et défendant) qui s'affrontaient à cheval, les vainqueurs devenaient des champions, mais il y avait aussi beaucoup de victimes (souvent piétinés par les chevaux), à partir du XVème siècle, les tournois se transformèrent entre fête mi-galante, mi-sportive le bouclier lors des joutes était appelé la targe dont la targe futée qui éclatait en 8 pièces sous le choc les hérauts proclamaient les vainqueurs lors des joutes et tournois, ils recensaient aussi la noblesse et pratiquaient la science du blason et des armoiries (héraldique) D) l'héraldique (science du blason) permettait l'identification des chevaliers, le blason était opposé soit sur le bouclier ou sur les cimiers des heaumes couleurs principales: gueule (rouge), pourpre, azur, sinople (vert), sable (noir) et orangé ainsi que or et argent principales partitions (figures): >>> voir aussi pages 102-104-106 parti, coupé, tranché, taillé, écartelé, gironné, tiercé, etc mais aussi lion rampant, lion passant, léopard, aigle, griffon, dragon, licorne, dauphin, tête de maure, etc E) les armes blanches - marteaux d'armes tel le corbeau, le corbin, le maillet, le picois surtout utilisés par les fantassins et parfois montés sur de longs manches - masses d'armes, de taille réduite, mais très efficaces pour défoncer les meilleures armures, utilisés surtout par les cavaliers - fléaux d'armes ou étrier d'armes - faux de guerre ou fauchard - guisarme = hallebarde à crochet - vouge = ancêtre de l'hallebarde - hallebarde - piques, épieux et corsèques = ancêtres de la pertuisane >> p. 115 les communiers flamands avec le goedendag = genre de pique - fourches de guerre - haches longues de fantassin (piéton) - haches de cavalier quatrième partie: arcs et arbalètes l'arc est connu déjà depuis l'Antiquité, les plus fameux furent les "long bow" que les anglais perfectionnèrent et qui étaient adaptés à la morphologie de son utilisateur, chaque citoyen pratiquait le tir à la cible, l'arc était principalement construit en bois d'if la flèche (ou darde, barbelle, flesse, eslingue) était fabriquée avec le plus grand soin, surtout concernant l'empennage du talon de la flèche et en utilisant le bois de pin ou de bouleau l'archer anglais se tailla une réputation redoutable (Crécy 1346, Poitiers 1356 et Azincourt 1415), l'archer pouvait tirer 6 flèches ajustées en une minute à une distance efficace de 200 m, une flèche pouvait peser 800 gr pour une longueur de 90 cm et traverser une pièce de chêne de 2,5 cm à 200 m >> p. 122 le tir dit à la volée (tombant à la vertical avec une grande force de pénétration) >> p. 125 les différentes pointes de flèches l'arbalète (du latin arcubalista) apparut dès le XVème siècle, en 1139 elle elle fut qualifiée "d'artem mortiferam" = art mortel par l'Eglise, en 1575 Charles IX la remplace par l'arquebuse l'arbalète avait l'avantage de ne pas nécessiter une force physique spéciale et un long entraînement, son désavantage était son poids et son faible rythme de tir (2 flèches à la minute) mais la flèche (appelée carreau) pouvait percer une cuirasse à 100 m l'arbalète permettait toutefois d'ajuster longuement sans fatigue et était surtout utilisée lors de la guerre de siège alors que l'arc qui pouvait tirer plus rapidement était surtout utilisé lors de guerre en rase campagne 4 types d'arbalète: - arbalète simple - arbalète à poulie - arbalète à pied de biche - arbalète à cric l'archer et l'arbalétier se protégeaient derrière un pavois ou mantelet cinquième partie: l'armure - le haubert = vêtement qui protégeait la tête et le sommet du buste, il était porté avec le casque ou heaume et disparut lors de l'adoption du bacinet - le haubergon = petit haubert = vêtement qui descendait jusqu'aux genoux l'armure complète atteignit le summum de la perfection au milieu du XVème siècle et sa confection demandait une grande habilité qui coûtait cher (env. 10'000 de francs lourds), les centres de fabrication d'Augsburg et de Milan (Plattner et maestri armaoli) étaient les plus réputés (armures dites "gothiques") les armures faisaient bien sûr fonction de protection mais aussi de parade et de prestige >> p. 139 une armure complète du XVème siècle (elle était portée sur la cotte de maille) >> p. 153 armures allemandes et italiennes d'un chevalier en 1450 avec le cheval protégé par les bardes >> un superbe album bien présenté avec moult détails, mais surtout avec de fortes jolies illustrations n.b. les séries "costumes et armes" par L.+F. Funcken ne sont pas mentionnées dans la bédéthèque |

| couvertures: |       |

Copyright 2008 - 2026 G. Rudolf